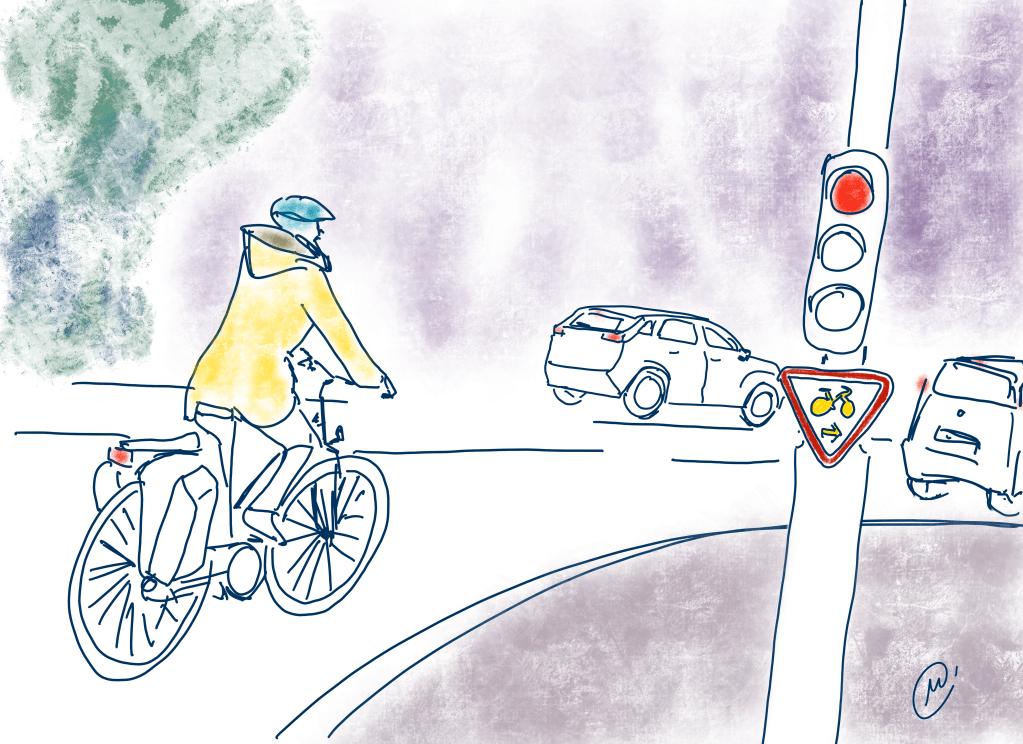

Depuis le 1er février 2018, de petits panneaux triangulaires sont apparus sous les feux rouges. En leur centre, un vélo jaune et des flèches directionnelles indiquent aux cyclistes qu’ils peuvent avancer même si le feu est rouge. Pour eux, ce n’est qu’un céder le passage.

Dans la réalité, malheureusement, beaucoup de cyclistes partent du principe que tous les feux rouges sont, pour eux, des céder le passage. Ils les grillent donc allègrement. Obligeant, parfois, les piétons à retarder leur traversée pour ne pas se faire renverser. Certains ralentissent à peine au passage d’un feu rouge. Les piétons doivent redoubler de vigilance avant de s’engager alors que c’est vert pour eux.

C’est le cas sur la route principale, ancienne Nationale 20, qui traverse notre ville. Une grande ligne droite parsemée de feux, à peu près tous équipés des panneaux pour permettre aux vélos de ne pas trop s’arrêter. Nombreux sont les amis et voisins qui ont manqué se faire renverser.

Mais je suis aussi cycliste. Quarante kilomètres aujourd’hui à travers Paris. Une bonne ballade. Alors je suis heureuse de pouvoir au maximum passer les feux sans poser pied à terre quand les carrefours sont déserts. Quitte à me faire enguirlander par un couple très âgé qui s’apprêtait à traverser au rouge, alors que j’avais, moi, un simple céder le passage.

La plupart des gens ne savent certainement même pas que ces panneaux existent, notamment les automobilistes.

Comment leur en vouloir, cependant, quand je vois tous ces cyclistes qui zigzaguent dangereusement entre les piétons et les voitures alors qu’ils n’ont même pas le petit triangle magique ? Et plus on arrive au coeur de Paris, puis la densité des cyclistes augmente, chacun entendant être le premier de la file, trépignant pour passer plus vite, sans prévenir de ses mouvements et sans lumière.

Pourtant, tout pourrait être si fluide, si nous adaptions tous notre vitesse au nombre des personnes sur la piste. C’est mécanique, plus nous sommes nombreux, moins nous pouvons rouler vite. Même à vélo. Et si nous, cyclistes, respectons le code de la route, la circulation des deux roues, aussi, sera plus fluide.

D’un autre côté, dans un monde merveilleux, il y aurait moins de voitures. Elles n’auraient ainsi plus besoin de se garer en double-file sur les pistes cyclables et feraient peut-être attention avant de tourner en coupant la route d’un vélo, de nous doubler à toute vitesse dans une rue limitée à 30, d’ouvrir la portière sans regarder ou de s’engager dans un carrefour alors qu’elles ne peuvent pas vraiment avancer, bloquant ainsi toute la circulation.

Un jour peut-être…

En attendant, quel plaisir de lever le nez pour profiter de la beauté de la ville, même sous la grisaille hivernale. Traverser le quartier latin, Oberkampf et ses cafés tranquilles en milieu de journée, l’animation des Grands Boulevards et la Seine écoulant monumentalement sa nuée de bateaux Mouche.