Oui, j’ai vu le film de Roman Polanski, J’accuse. Le film pour lequel il a reçu plusieurs Césars en 2020, provoquant le départ d’Adèle Haenel. On se lève et on se casse.

Un homme grand, fin, tête d’éternel adolescent, feuilles de texte sous les yeux, interroge le public en préambule de Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?.

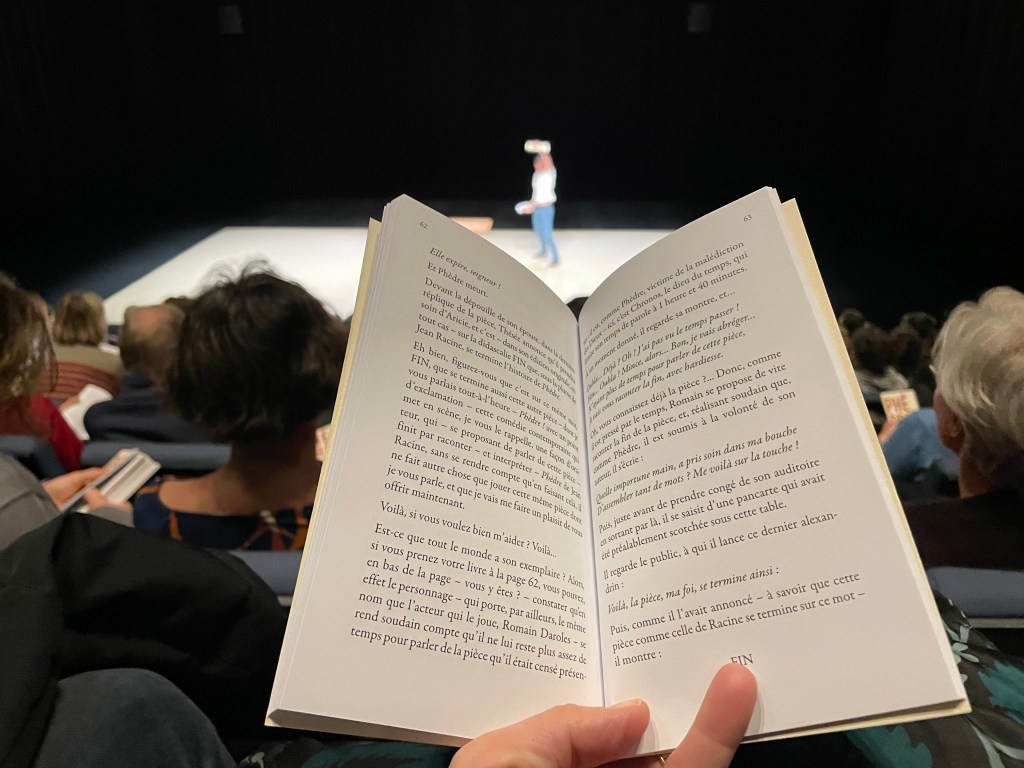

Le théâtre La Piscine programmait cette semaine deux représentations de ce débat mis en scène, pièce de théâtre argumentative, conférence réflective où l’on suit les questionnements et les tâtonnements du metteur en scène Étienne Gaudillère face à la journaliste Giulia Foïs. Voix grave, ronde, chaude, qui égrenne les chiffres sordides des violences faites aux femmes. 1 viol toutes les 7 minutes. Seulement 10% des femmes agressées portent plainte. A peine 1% des violeurs sont finalement condamnés.

Le refus de croire les victimes. Le refus de voir les coupables.

L’impuissance des faibles. L’impunité des puissants.

Le lynchage médiatique dont se plaignent ces hommes influents qui occupent les plateaux télés et les colonnes des journaux alors que leurs victimes se terrent.

Le viol est un crime. Comme le meurtre. Un homme accusé de douze meurtres aurait-il reçu un César ? Certainement pas. Même si l’instruction est encore en cours.

Comme beaucoup, je me rangeais derrière la non-condamnation. Tant qu’un homme, ou une femme, n’est pas condamnée, il-elle est innocente. Disons plutôt il dans le cadre des violences sexuelles. Car Giulia Foïs continue de dérouler les chiffres. Dans 99% des cas, l’agresseur est un homme, la victime est une femme. Un tel déséquilibre implique un réel dysfonctionnement sociétal.

Lecture de tribunes. Transcriptions de conversations. Entretiens à bâtons rompus. Vidéos. Bandes son. Saynètes. Chansons. Accompagnés de deux autres comédien.nes, Astrid Roos et Jean-Philippe Salério, Giulia Foïs et Étienne Gaudillère nous emmènent dans une tornade d’observations attentives et argumentées du monde de la culture en particulier et de la société en général. Ça bouscule, ça dérange, ça embarrasse.

Ça dessine des lignes, ça pose des bases, ça éclaircit.

Je n’avais pas prévu d’aller voir ce spectacle. Les voyages chez ma mère me laissent vide d’énergie et d’envie. Mais mon amie Gaëlle me l’a conseillé. Elle y est allée avec une classe de son lycée. Les garçons, notamment, étaient abasourdis par les chiffres. Peut-être parce que, pour les filles, les chiffres n’ont pas besoin d’être verbalisés. Elles savent que ça peut arriver. N’est-ce pas la raison pour laquelle, samedi dernier, je n’ai pas laissé Hortense rentrer seule de l’anniversaire d’une amie à 23h alors qu’elle fait ce trajet sans soucis en journée ?

Mettre des mots (et choisir les bons), donner les chiffres, parler, témoigner, écouter, soutenir, dénoncer. Une nécessité quand, après le spectacle, dans la discussion avec les artistes, une adolescente exprime son incompréhension. « Je n’ai pas bien compris ce que vous vouliez dire par séparer l’œuvre de l’artiste ? Parce que si l’œuvre ne pose pas de problème, alors… » et elle se perd dans un océan de mal-être, d’incertitude, de flou.

A sa décharge, le spectacle fait beaucoup de références à des faits qui ont eu lieu à l’âge où ces adolescents ne s’intéressaient pas à ces polémiques. Le contenu est dense, le rythme soutenu. Ça met KO dans les cordes. Pour qui n’a pas le contexte, il y a de quoi lâcher prise.

Au moins, une petite graine a été semée.