Il y a des livres qui trainent longtemps dans une pile à lire. Un jour, on y plonge, on s’y prélasse et on en garde une odeur de sel sur la peau comme après un bain de mer.

Le portrait de mariage de Maggie O’Farrell nous entraîne dans l’Italie de la Renaissance. De Florence à Ferrare. Bruits de palais et froissements d’étoffes. Pas un roman historique mais une fiction basée sur des personnages réels qui servent de prétexte pour parler de la condition de la femme et du rôle de l’art. Entre autres. A faire résonner avec les violences conjugales et les féminicides qui ponctuent malheureusement trop souvent l’actualité.

Le roman commence par un dîner dans une forteresse sombre. Lucrèce, seize ans, mariée depuis seulement quelques mois à Alfonso, duc de Ferrare, perçoit sa mort imminente. Son époux projette de la tuer. Elle le sait. L’autrice nous entraîne alors dans un va-et-vient entre l’enfance de Lucrèce – dont elle est tout juste sortie pour se marier – et cette soirée funeste.

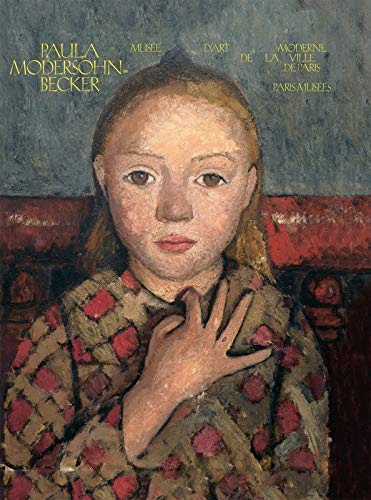

Je ne divulgâche rien. Cette mort est annoncée dès les premiers paragraphes du roman. J’ai hésité à en continuer la lecture. Pas certaine d’avoir envie d’accompagner Lucrèce dans cette fin tragique en spectatrice impuissante. Pourtant Maggie O’Farrell réussit à nous tenir en haleine. On s’attache à cette petite fille un peu différente. Qui sort tellement du cadre qu’il n’y a pas vraiment de portrait d’elle dans le palais de son père. Le seul qui existe ne lui rend pas honneur. Et il est accroché dans un recoin peu fréquenté du palais.

Trouver sa place dans la fratrie. Trouver grâce auprès de ses parents. Trouver son rôle dans le mariage. Lucrèce a le tempérament d’un animal sauvage. Telle cette tigresse que son père, grand-duc de Toscane, a enfermée entre les murs de son palais de Florence mais qu’elle réussira à toucher à travers les barreaux de la cage. Dès son plus jeune âge, Lucrèce est contrainte de dompter l’acuité de son regard, sa sensibilité farouche, son intelligence subtile, son imagination fertile.

L’art occupe une place essentielle dans la vie de Lucrèce. De la salle des cartes où elle a été conçue au portrait de mariage commandé par son mari en passant par la peinture qu’il lui offre pour leurs fiançailles. Mais surtout avec ces peintures miniatures qui sont la seule façon pour Lucrèce, femme libre et rebelle, d’échapper au carcan de son rang.

Alors, la mort est-elle vraiment une fin ? Maggie O’Farrell dresse ainsi avec talent le portrait de son héroïne en touches lumineuses, sans oublier les ombres, essentielles à la réussite d’une œuvre.

- Maggie O’Farrell, Le portrait de mariage, éditions Belfond, 2023, 416p.