Jour de pluie. Ciel sombre. Grondement du tonnerre au loin. Le ciel s’éclaircit alors que je me gare dans le Bois de Boulogne. Les allées sentent le sous-bois humide, alliaire et gaillet-gratteron dégoulinent des bas-côtés et soudain les flaques d’eau sont inondées de soleil.

Nous n’attendons pas longtemps avant de rentrer dans la Fondation Louis Vuitton mais la foule est dense. Églantine et moi nous réfugions dans la musique de nos casques réducteurs de bruit. Rapidement harponnées par les couleurs de David Hocney, nous nous perdons de vue. Peu importe, nous savons que nous nous retrouverons à la fin. Chacune navigue à son rythme dans un océan de couleurs vibrantes.

Les premières salles prennent des raccourcis bienvenus de Bradford à Los Angeles en passant par Londres, Berlin et Paris. On retrouve les fameuses piscines, les paysages californiens, les portraits baignés de lumière, la palette vive, les toiles immenses. Et commence l’éblouissement des couleurs. Une nature vibrante. David Hockney nous embarque dans sa vision de l’espace et du temps. Celui qui passe et celui qu’il fait. Les saisons défilent, obsessionnelles. Variations à l’infini de paysages récurrents d’où jaillissent des vagues de lumières.

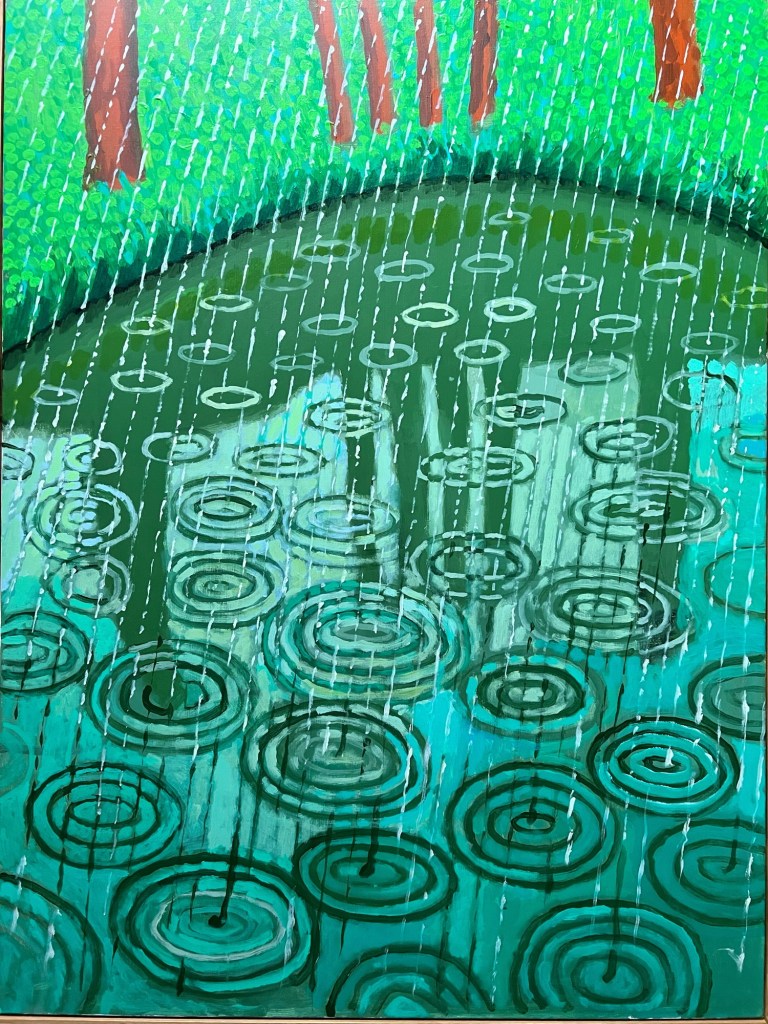

Les peintures de David Hockney ne sont pas réalistes. Pourtant il me semble entendre le sifflement du vent dans les branches nues des grands arbres, sentir le murmure de la brise dans les feuillages d’été alors que monte du sol une chaleur bienveillante. Le bruissement des fruitiers en fleurs perdant des tourbillons de pétales. Le clapotis de la pluie ou le bouillonnement d’un ruisseau. J’ai envie de m’allonger dans les hautes herbes, d’escalader les bottes de foin, de sauter dans les flaques avec des bottes en caoutchouc.

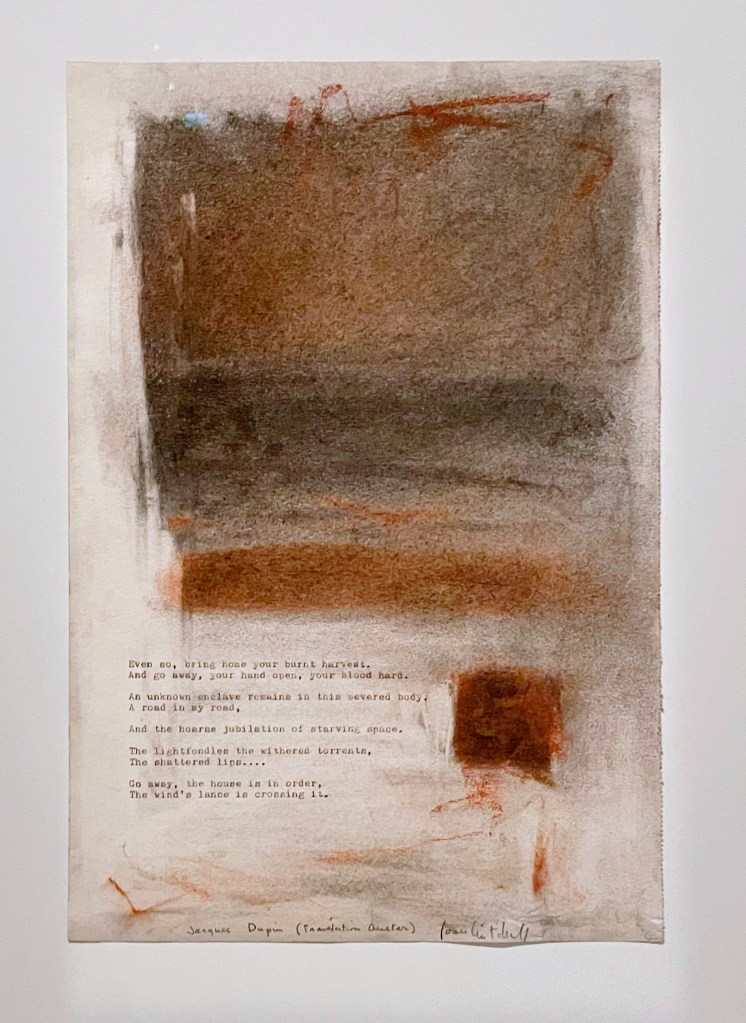

La multiplication des portraits. Galerie monumentale, impressionnante. Hommage à l’humanité. Le foisonnement des fleurs, un mur entier de natures mortes. La mise en abîme des visiteurs dans des œuvres où se mêlent collages photographiques et dessin. Les vidéos, les animations sur iPad, l’opéra animé, les fusains, les aquarelle, les gouaches, les huiles, les acryliques… C’est une plongée dans l’univers sans limite d’un artiste inventif, libre et fertile.

Il y aurait encore beaucoup à dire. Il y avait surtout beaucoup à voir. Nous avions les couleurs incrustées dans nos rétines en sortant. Je voyais les arbres vibrer de tons vifs, les chemins violets, les routes rouges. La vie paraissait soudain plus belle.